とんでもない税制の欠陥を擁護する謎の輩

https://twitter.com/henseifuride/status/1007185633394061312 先日、はてブ経由で以下のようなツイートをした。

自動車関係税がとんでもなく高いというご高説には同意するが、その前に消費税増税を反対はしないわけだ。輸出戻し税で潤っている大企業としては無理だろうね。あと、ガソリンのTAXオンTAXに関してはどうよ。 / “豊田…” https://t.co/TWEc7EFIh9 #ざけんなトヨタ

— へんせいふう (@henseifuride) June 11, 2018

すると、かなり上から目線のクソリプを送ってきた輩がいた。

ぶら下がっているツイート欄でも分かる通り以下のようなツイートだ。

失礼します。消費税の還付金は納税額の計算結果ですから、いくらもらおうがそれで儲かったりはしませんよ。 輸出企業は仕入れで下請けに支払った消費税分が戻ります。受け取ってプラスマイナスゼロですから、なにも潤ってなどいませんね。 正しい知識を持ちたいですね。

この御仁が言うのは輸出戻し税の益税などありえない、というだけで、テメエはなんの根拠も示さず、他人には輸出戻し税は利益になんかなっていない、根拠を示せ、などとぬかすわけです。

私もはじめは不毛な論議をしたくない、とあしらっていましたが、年甲斐もなくムカつきましてね(苦笑)

じゃあ、ってんで、以下のようにリプを送った。

素晴らしく空疎な頭の持ち主にお尋ねします(嘲)

— へんせいふう (@henseifuride) June 13, 2018

1、製造大企業が納入部品メーカーに対して部品代のコストを下げるように言わないのか(嘲)

2.、例えば自動車製造ラインはどのような生産システムなのか(嘲)

まず、2点の質問に的確に答えてね、それから相手してやります(嘲) https://t.co/bn1eOUCFsf

つまり第一点は、製造大手企業が下請け企業に対して、納入部品などの値下げ圧力を行使しないのか?という消費税の益税化の根本である点を質問している。

次の第二点は自動車などにおける、他品種少量生産ラインのシステムにおいて国内向け製品と、海外向け製品の生産はきちんと部品などを分けているのか、という問いだ。

私も自動車製造ラインで働いたことがあるが、海外向けと国内向けが混在して次々ラインを流れてくる。

そのなかできっちりと国内・海外と取り付ける部品と、分けては生産していない。納入された部品は海外仕様の部品などを除き、ほとんど国内向けと同じ部品を使って生産されている。そうでなきゃコストダウンなんて画に描いた餅である。

同一時に納入された部品(例えば取付ボルトのひと箱単位など)を使って生産すれば、国内向けの自動車は最終消費者が支払う。

一方、輸出する自動車は「輸出戻し税」で還付される。

こういうダブスタな事実が判っていないんだろう、この御仁は一切答えようとしない、というか答えられない。仮に答えれば、そこから反論してやろうと思っていたが、敵もサルもの(笑)

こいつは一応消費税の「仕入れ税額控除」だけは知っているようで、国内で生産、流通した製品やモノに消費税が積みあがっていくのを避けるための制度が「仕入れ税額控除」だ。だがご存知のように輸出する際には、相手国に消費税が無い。それを「輸出戻し税」で当該輸出企業に還付するという制度である。この制度の机上の理屈は合っている。

だが落とし穴があるのだ。

乾いた雑巾をも絞ると言われ食物連鎖の最上位にいる大企業が、部品1個を消費税込み(108円)で売りたい納入メーカーに対して「消費税込みで90円にしろ、できなきゃ取引しない」などという圧力を掛けないわけがない。

それに合意すると、本体84円、消費税6円の取引になる。

18円のコストダウンになり、消費税も2円少なくなる。

次に

消費税の納税義務者とはだれなのか?

商品を買う際に、俺は消費税を支払っているから消費者、つまり俺じゃないの?というのは間違いである。それは「担税」しているだけで、納税はしていないのだ。あくまで納税義務者は商品を販売した業者であり、お店である。

分かり易く書く。

・Aさんが八百屋さんで1個消費税込みで108円のリンゴを買った。

・八百屋さんは売上から8円の消費税を税務署に支払った。

・Aさんはそのリンゴを加工してアップルパイにした。そしてそれを輸出した。国内の消費税はかからない。

・すると、税務署は「輸出戻し税」としてAさんに8円を還付した。

簡単に言うとそういう制度だ。

つまり、これで言うとAさんは最初、消費税・8円を八百屋さんに支払ってはいるが、後で税務署から8円還付される訳だ。つまり100円でリンゴを購入していることと同じである。そのリソース8円は八百屋さんから、もっと言うとAさん自身から出ている。

ようするに、消費税を負担していないことと同意である。これ以降消費税は発生しないからこのまま。

輸出戻し税は「輸出補助金」と言われる所以である。

儲かってますな(笑)

別の件で、正社員を派遣社員に置きかえると企業は節税になる、という問題で以下の質問を送った。

https://twitter.com/henseifuride/status/1007185633394061312

次に派遣の方の話ね

1.派遣会社が派遣先企業に提供した労役の請求額の中に消費税は含まれるか否か

2.正社員の給与には消費税がかかるのか否か

これは派遣社員にするとその労役には消費税がかかり「仕入れ税額控除」が適用される。正社員が生産する商品より派遣が生産する商品が控除で節税になるという歴然とした事実である。その質問も都合が悪いから当然スルーだった(笑)

こういう消費税のカラクリを知ってか知らずか。

国内で積みあがった消費税は、輸出の段階で完全に除去されて納税額の計算結果、などと思考停止・認知の歪みの極北の輩が、粘着体質丸出しで絡んできやがってですね(苦笑)

まあ、おかげでブログ記事を1本書けたけれど。

ところで、ふと思ったんだけど俺に絡んできた御仁。

消費税の益税化は無いという旨のツイートばかりで、一切誰もフォローしていない。いったい何の目的で、「消費税」というキーワードをエゴサーチしてあちこちに絡んでいるんだろうか。

得になるのかしらん(笑)

てか、財務省の職員だったりしてね(笑)

まず最初に労働者の権利を教えておくれ

以下、今野晴貴氏の記事の概要を引用します。

今回の事態が起きたのは、JR東京駅構内の自動販売機の補充を担当する、サントリー食品インターナショナルグループの自動販売機大手「ジャパンビバレッジ東京」に勤務する社員10数名が労働組合に加盟し、「順法闘争」を行ったためだった。法律に従い休憩を1時間分取得し、残業を全く行わずに仕事を切り上げるという戦術である。

ごまかされた残業代未払い

同社の問題は複数あるが、その一つが残業代の未払いだ。同社では、昨年12月まで、自動販売機の飲料を運搬・補充する外回りの業務に対して、残業代を支払っていなかった。ひどい場合は、1日4時間以上ただ働きをさせられている労働者もいた。

(中略)

この状況を打開しようとしたのが、今回のブラック企業ユニオンによる順法闘争だったというわけだ。実は、労働組合はある面では「特別の力」を持っているのである。

簡単に説明すると、労働組合に入ることで、労働者は会社と「団体交渉」と「団体行動」を行うことができる。会社は団体交渉を申し込まれると、誠実に応じる義務があり、無視すると法律違反になってしまう。また、労働組合は、街頭宣伝やストライキなどの団体行動を合法的に行うことができ、刑事上の処罰や損害賠償請求からも免責される(つまり、正当な組合活動であれば、会社に迷惑をかけても損害賠償の対象にはならない)。

(後略)

この記事は、労組が労働者の権利を単に行使しているに過ぎないという話です。このユニオンが順法闘争することの必然は広く知られていくべきもの。

ところで今回、私がこのブログで特に言いたいことは後段の太字ボールドの部分。

最初は誰もが知っているであろう、こんなことをなんで書くのかな、と思った。だけどちょっと待て、果たして「誰もが知っている事なのだろうか?」と、疑問に感じた。ひょっとして、今野氏もそういう思いから、労働組合としてのイロハのイを記したのかもしれない。団結権、団体行動権、団体交渉権といった、労働三権(憲法28条)のことを表しているのだが、このことを知らないで被雇用労働者をしているのは、つまり大袈裟に言えば免許を保有していないのに自動車を運転するようなものではないだろうか。

私は、ブコメやツイッターで何度も書いているのだが、中学校で労働三権と労働組合法の肝である第7条や労働基準法第1章くらいは授業をやるべきだと思う。くだらんパターナリズム価値観や、国を愛する心なんてものを押し付ける道徳なんかよりも多くの子供たちが労働者になる現実を踏まえれば、よほど役に立つと思う。

義務ばかりを声高に言う前に、労働者の権利を示して欲しいもの。

だって、容疑者を検挙する時には警察ですら権利を読み上げるだろう。

冗談はさておき。

おりしも今年もメーデーが近づいてきた。数年前からメーデーは政治的イデオロギーばかりをスローガンにする、などと労組を批判するネット記事を目にすることが何度かある。私もその批判に対し、辛辣な批判を返したものだが、ある意味、今の「連合」を中心としたお手盛り御用労組の運動が決して褒められるものでは無いこともまた事実。

企業内労組の限界は、当該の企業にさして大きな争議が持ち上がらない場合、すべからく御用組合化していくという欠点があるように感じます。地域独立ユニオンが広まることで「正社員クラブ」などと揶揄されず本当の意味での労働問題に取り組むことでブラック企業なども淘汰されていくものだと考えますが、どうでしょうか。

以下に労働組合法第7条を引用します。

-

第7条

-

使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

-

労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。

-

使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。

-

労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。

-

労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。

3分の2ってなんですか?という話でした

【参院選 土佐から】改憲への「3分の2」 高知で83%意味知らず|高知新聞

今選挙注目の「3分の2」とは? 今回の参議院選挙は、憲法改正に前向きな勢力が「3分の2」の議席を確保できるか否かが一大焦点となっている。結果いかんでは戦後政治、人々の暮らしの大きな転換となる。が、この「3分の2」の意味や存在、有権者はどの程度知っているのだろうか。高知新聞記者が2~4日に高知市内で100人に聞くと、全く知らない人は5分の4に当たる83人、知る人17人という結果が出た。

「3分の2」は憲法改正の是非を国民投票にかけるために必要な議席数。自民、公明両党を中心とした改憲派が3分の2以上を確保できれば、憲法改正に向けて改憲案の是非を国民に問うことができる。

いやはや、 自民党などの改憲勢力が3/2を占めてしまった参院選挙。

参院選投票前に、地方紙の高知新聞からこんな報道がありまして。

改憲の是非を問うために必要な「3分の2」の議員を改憲派が占めるかどうかが焦点となっていることを有権者が「知らない」というアンケート結果の話です。

おそらくこれは全国でも同じ傾向だろう。バカな国民(オレも含む)だわジッサイ。 / “【参院選 土佐から】改憲への「3分の2」 高知で83%意味知らず|高知新聞” https://t.co/IE1dkCxkts #だめかも分らんね

— へんせいふう (@henseifuride) 2016年7月5日

やはり、これは全国的な傾向だったようです。

毎日新聞が10日、全国の有権者150人に街頭でアンケートを実施したところ、6割近くにあたる83人がこのキーワードを「知らない」と回答した。投票した人に重視した政策を聞くと、経済や社会保障政策など暮らしに密着したテーマを選ぶ人が多かった。「憲法改正」を選んだ人は1割に過ぎなかった。

「それって雇用関係の数字じゃない?」

10日午後3時過ぎ、東京都北区のJR赤羽駅前。アンケートに応じたビル管理業の男性(29)は、「3分の2という数字を知っていますか」との質問にそう答えた。「改憲に必要な議席数」と説明すると「えっ、9条がいじられるってこと? みんな知らないんじゃないか」と驚いた。

「それって雇用関係の数字じゃない?」

ひょっとして、正規非正規雇用の割合のこと言ってる?というツッコミは置いといて。

まあ、ニッポン国民はこんな認識だということですわよ、奥さん。

無人島でお前ひとり生活してろよ。 / “【参院選】「俺は俺でやる。だから投票に行かない」 棄権する20代の声を聞く” https://t.co/4tiXOnbUPD #あほやろ

— へんせいふう (@henseifuride) 2016年7月9日

これからは、政治状況が酷くなるにつけて、アンタのせいやと思うことにしますね。 / “僕の一票で何かが変わるとは到底思えないので選挙には行かなかった | WhiteStyle” https://t.co/DC5ITk5wId

— へんせいふう (@henseifuride) 2016年7月11日

知らしむべからず、を地で行く公共放送

参院選挙より後に行われる都知事選ばかり垂れ流し。

日本国民全員の将来を大きく左右する憲法変更の可能性に道を開く、戦後史最大級の重要性を持つ国政選挙を徹底的に軽く扱い、まだ公示もされていない、東京という一地方の首長選挙を優先して報じ続けたNHKの姿勢は、公共放送の自殺としか言えない。 pic.twitter.com/oI7zLeO59D

— 山崎 雅弘 (@mas__yamazaki) 2016年7月10日

こうなってくると、新聞はともかく。

TVを捨てなきゃいけないね。

愚民化計画粛々と進行中ですと。

「三菱自動車 燃費不正」会社側の責に帰する休業のツケを払わせられる労働者

三菱自の下請け、自宅待機の社員も 燃費偽装の影響拡大:朝日新聞デジタル

水島製作所では2日、大型連休とあって生産ラインが全体的に止まり、人の出入りはまばらだった。大型連休が明けても軽の生産は当面できないため、担当していた約1300人が自宅待機を命じられている。

賃金削減と補償については会社と労働組合が交渉を始めているが、ある男性社員(23)は「賃金のことは情報が入ってこない。なるようにしかならないですね」と漏らす。

三菱自動車の燃費データ不正問題で岡山の水島工場が稼働停止になっていて、会社側から従業員に対して賃金カットの要請が労組側に提示される方向だそうだ。当然こういった事態は地域経済にも暗い影を落とす訳で、いかに「会社ぐるみだ」と指弾されても、実際の不正を働いたわけでもなく、それこそ毎日毎日数分単位で流れてくるライン上の車に、数々の部品を自らの肉体を駆使し取り付けたり、或いはロボット使ってオペレーションしている労働者にしわ寄せが行くのには憤りを感じる。そこへ、親会社でもある三菱重工の相談役の御仁が身内をかばうだけの保身にまみれた発言を週刊誌紙上でおこない、火に油の状態となっている。

(抜粋引用)

冒頭の「公表燃費性能はコマーシャル」発言だけではない。「買うほうもね、あんなもの(公表燃費)を頼りに買ってるんじゃないわけ。商売する人は別だけれど、自動車に乗る人はそんなにガソリンは気にしてない」「実際に(対象車種に)乗っとる人は、そんなに騒いでないと思うんだけどね」「(従業員は)罪悪感は全くなく“まあ良さげにしとけ”ということでやったに違いない」「僕が社長だったらね、“ああ、これは愛社精神の指導が間違ったんだな”と社内的には善意なんだろう、と」など、インタビューで暴言を連発している。

『自動車に乗る人はそんなにガソリンは気にしてない』

身内を擁護するつもりかなにか知らないが、自分たちに向けられている厳しい視線にも全く無頓着ではないのだろうか。リッターあたり、数円の違いでセルフのガソリンスタンドを選んでいる人間にとって、さすが大企業の偉いさんはお金持だけに言うことが違うな、と感心しきり。そしてなにより、新車の購入時に燃費に応じて自動車重量税や地方税の自動車取得税が軽減されるエコカー減税などにも絡んでくるとすれば、本来支払うべき税金の補てんなどを求められるとすれば企業の存続にもかかわってくる。

それを、言うに事欠いて『まあ、よさげにしとけ』なんていう能天気極まりないグループ企業トップの態度を見るにつけ従業員は憤懣やるかたないだろうな、と門外漢の私にも想像に難くない。

三菱自動車“不正”車生産の従業員 賃金カットへ

不正をしたのは生産ラインで働く従業員ではない。そしてこれを了とするのが御用組合たる所以でしょ。/まあ、休業補償は6割を支払う義務があるが、今の段階で従業員の副業も認めたのか?それを是認するのは暴論。

2016/05/02 18:29

会社側原因の操業停止で賃金カットの憂き目にあう方はたまったもんじゃない。この報道が先行したのかもしれないが、ニュースを受けとる側としては一方的な印象を抱いてしまう。まず最初に経営陣が自らの報酬カット、管理職などの減給などを発表し、資産の売却等、手を尽くしたあと万やむを得なく工場の生産ライン従事者の賃金カットを発表するとすれば、ここまで批判は集中しなかったかもしれないと思う。休業補償は労基法で、休業が使用者の責に帰する場合は6割以上の賃金の保証をしなければいけないとあるが、それを労組がどこまで粘り強く交渉できるかが問題だと思う。

はてなのブックマークコメント(ブコメ)でも、おおむね労働者に同情的なコメントが並んでいるようだ。けれども中には『自宅待機で休業補償もあるし、副業もできるのだろう』だとか、或いは『働いてないんだから当たり前じゃね?』などというコメントを「それは酷かないか?」と感じたのでブコメに追記をした。仮に2~3割も賃金が減額されると、自宅のローンを抱えている人や子どもが進学時期だったりする人などは途方に暮れているのではないか。

従業員の副業は一般的に会社の就業規則では禁止されている。その規定を一時的に解禁するという報道もなされていない今の段階で、それは少しどうなのかと思う。副業OKになったとしても1300名からの人のアルバイトが、そんなにすぐに、都合よく見つかる保証はどこにもない。もっと言えば、生産ラインでインパクトを回してて、例えば飲食店などの客商売に向いている人は、そんなに多くはないだろう。

ネットではこのほか、雇用を守るための措置であり仕方がない、などというまとめサイトもあった。

しょせん他人ごとだから「雇用を守るため」などと、何故だか経営者然として高い目線で「テメエ、何者だ」みたいな人も出てくる。なに言ってんだかと言うしかない。災害や大きな事故での休業と違い、意図した不正が原因のこの休業は、いつまでの自宅待機なのか、まったく先が見通せない。そして、その先には従業員のリストラや解雇につながっていくのは火を見るより明らかだろう。かつて、同じく三菱自動車がリコール隠し問題で揺れに揺れた2000年前後、名古屋の大江工場が2001年には閉鎖になっている。(それを思うと、企業として全く学習していない)

それでも偉そうに「自宅待機は雇用を守るためだ」などと言えるのだろうか。

私は2015年3月のはてなブログに

ネットで読んだ「自動車工場の期間工」という記事に思い出すあれこれ - 諸般の事情はどうですか

という、つまらない記事を書いたのだが、実はこの三菱の水島工場に派遣労働者として2年弱であったが働いた経験がある。当時は軽四のラインでミニカやパジェロミニを製造していて、たしか「商1組ライン」そして「商2組ライン」はデリカなどを製造していたと記憶している(遠い記憶で呼称は定かではない)。私はランサーやミラージュなど、乗用車の「乗1組ライン」のほうだったが、軽四の車体が流れてくるラインは速くて大変だ、と同僚が言っていたように思う。その当時のあのひとたちは、みんな辞めていないだろうなとは思うが、派遣労働者として辛い思いばかりをした、決していい思い出の職場ではなかったが、そんなシンパシーを感じてしかたがない。

非正規雇用の独身の孤独と絶望

35歳~54歳の子どものいない独身女性が困窮と孤独に苛まされているという朝日の記事を引用します。

非正規・独身…孤立し困窮する女性たち、切実な実態調査:朝日新聞デジタル

非正規で働く、子どものいない35~54歳の独身女性が、困窮し孤立している実態が、公益財団法人「横浜市男女共同参加推進協会」などの調査でわかった。「病気になったら生活が破綻(はたん)する」「1人で老後まで生活できるか不安」。さまざまな支援策からも漏れ、寄せられた声は切実だ。

現在の年収は「150万円以上250万円未満」が4割。「150万円未満」の人が3割で、年齢が上がるほど比率が高かった。

現職の契約期間は1年未満が4割余。3割が仕事を掛け持ちしていた。非正規職に就いている理由は「正社員として働ける会社がなかった」が6割を超えた。

「親の介護で貯金を使い果たした」(54歳)「いつまで働けるかわからず、元気なうちに死にたい」(42歳)など、収入や雇用継続への不安が多く聞かれた。

仕事につながるスキルアップのほか、「孤独」「居場所がない」として、同じ立場の人との交流や相談の場を求める声もあった。

ここ2本ほど続いたエントリーに関するけれども、非正規雇用の中年女性層もやはり「正規の雇用がない」という理由が6割を超えます。

「いつまで働けるかわからず、元気なうちに死にたい」(42歳)との壮絶な孤独感と果てしない絶望にはかける言葉を失う。

アンケートでは、老後の心配や仕事の悩みなどがそれぞれ8割を超え、そのほかに親の介護など、独り身の女性の肩にその多くがかかってきて。

ただ、正規雇用になったとしてもすべての問題が解決されるわけではないことも当然ですが。

この記事に関するブックマークコメントが考えさせられました。

●そして忘れさられる恵まれないおっさん達。/これは自由と自立の代償なのか?

●身につまされる。すぐそこにある現実。とはいえこれを避けるために男という意味不明な生き物と暮らすのはごめんだ。

非正規の独身男性にも同じような不安や悩みがあるのは明白で、上のコメント主は男性だろうし。

下段のコメント主はおそらく女性であろうか、けれどもだからといって男性と暮らすという選択肢はまっぴらだ、という意思が感じられます。

私も独身時代に親がうるさく言うもんだから婚活サービスに登録したことがあった。当時で40万弱の会費を支払った。しかもそのサービスでは結婚にたどり着けなかったし。つまりドブ銭だったわけ。

金を支払ってまで婚活をするという男女がどれくらいいるのか分からないが、雇用のミスマッチと共に結婚のミスマッチかもしれない。

自由と自立の代償なのか?というコメにあるけれど。

自由と孤独はふたつでセットという歌詞があったかのように記憶していますが『ひとり口は食えずともふたり口なら食える』という古い言い回しだけでは片付かない切実な問題が横たわっていて。

でも、そうしたこともまた現実として言えるのも確かかな、とも思うけど。オッサンとしては。

安倍政権が1億総活躍などとお題目さえ唱えれば、私の責任は果たした、なんていう言いっ放しの政治に放置されるのはこうした暗澹たる現実でしょう。

「正規の仕事がない」との理由が減少した原因?

前エントリーが久しぶりに多くのブクマを頂き、恐悦至極でございまして。

コメントも頂いたのでそれに関してのエントリーを書こうと思います。

■id:takonohamajp

データの扱い方がどちらも恣意的すぎる?

【男性では「正規の職員・従業員の仕事がないから」が前年同期に比べ9万人減少】労働力調査(詳細集計) 平成27年(2015年)10~12月期平均(速報)結果■id:wrr

確かにデータの扱い方がちょっとだめですね。正社員自体は人口構造の歪みから減ってくので正規雇用比率でみるといいです。安倍政権以降生産年齢人口での正規雇用比率は高まってます。非正規雇用が増えたのも主に就職弱者、特に高齢者が働けるようになったからで円高時の就業率の低下と円安時の就業率の上昇、世代別で見れば65歳以上だけが非正規比率が高まってますね、ほかは低下に転じてます。

お二方コメントありがとうございます。

takonohamajpさん、前年同期に比べて減少したという点は評価しなければいけません。しかし、wrrさんのコメントにも関係するのですが、その減少に転じた原因がどこにあるのかというものです。「改正高齢者雇用安定法」だとか企業の定年延長再雇用制度などが俎上に上がってくるのかもしれません。

というのも、高齢者や定年延長による再雇用などの非正規雇用者は正社員だったか、あるいは初めから正規雇用を求めない傾向にあるものと思われます。wrrさんが言及されていますように、65歳以上の非正規率が高まっていることを踏まえると、そういう制度が「正規の仕事がないから」という理由の減少である可能性が高いと思いますが。

そのことに関した『東洋経済オンライン』の記事を見つけましたので以下引用します。

非正規雇用比率「4割大台乗せ」の正しい見方 | 就職・転職 | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準

ポジティブな非正規雇用が増えている

つまり、4年前と比較して「非正規」の割合が増加したことは確かだが、追いつめられた労働者がやむを得ず、というステレオタイプな「非正規」のイメージとは異なり、法によって企業に義務づけられた制度により、労働者にとってポジティブな「非正規」雇用が増加している可能性が高い。

「改正高年齢者雇用安定法が、非正規割合を押し上げた一つの原因と言えることは確かだ。昨今の景気の回復によって、65歳以上の就業割合は上昇傾向にあることを示している。メディアでは少し歪められた形で報道されているのではないか」(厚生労働省雇用・賃金福祉統計課 山口美春氏)

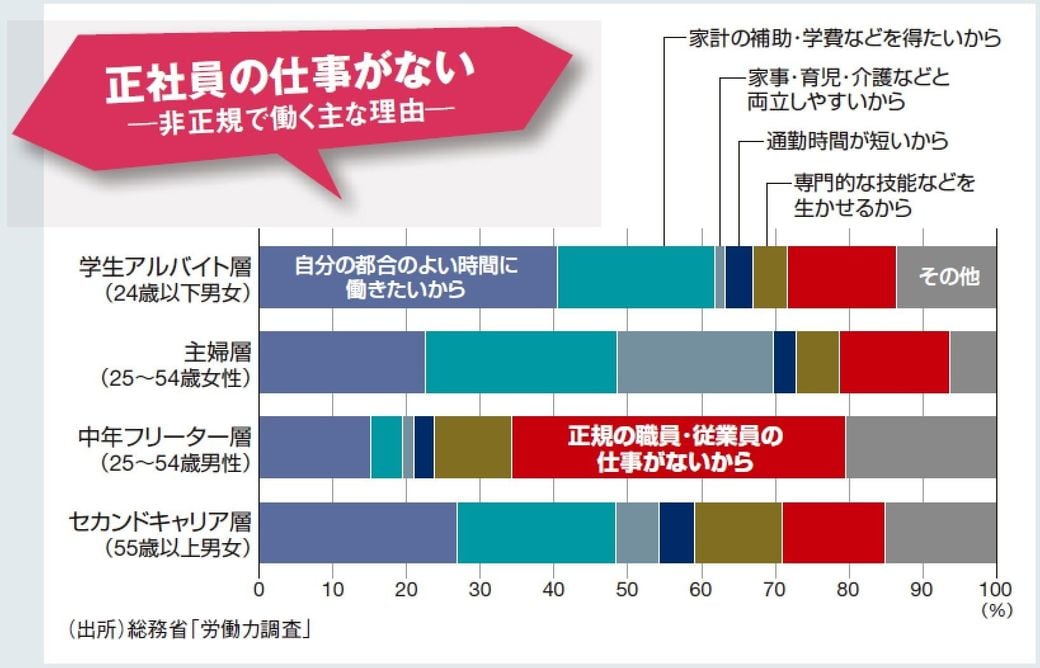

このグラフを見ると、25~54歳男性では、やはり圧倒的に「正規の職員・従業員の仕事がないから」という理由がダントツです。この記事の後半部分を少し引用します。

高年齢者雇用安定法も、結局もともと正社員だった人だけが恩恵を受けられる仕組み。順調に正社員を続けてきた人と、レールから外れてしまい従来から非正社員だった人との間で、「非正規」の枠の中でも、格差が生じる状態になってきているということが、本質的な問題なのではないだろうか。

順調に正社員を定年まで勤め上げた高齢者と、これから、という25歳~54歳の働き盛りの男性が「正規の仕事がないから」というのとでは雲泥の差があると感じますが。なにしろ「2014年1年間に非正規労働者に支払われた給与総額は正社員の12%にとどまる。(日経新聞の社説より)」という給与の格差が厳然としてありますから。

正社員だった人が定年を迎え再雇用となった場合には正規従業員としての雇用は求めないだろう、というのが概ね正しいのではないでしょうか。

長谷川幸洋氏だけじゃなく、この雇用統計は総務省や厚労省そのものが恣意的な数字を出しているなあ、と感じた事です。そもそも非正規雇用の男女の数字を合計していること自体が変だなと思ったからです。

家計の助けになるから、夫の配偶者控除を受けながら103万の壁でパートとして働く非正規雇用女性と家計の大半を稼ごうとする非正規雇用男性の問題点は大きく違うと思うわけです。

ところで記事とは関係ないけど。

エクセルなどのデータをはてなブログに張り付けられるんですかね。

前エントリーを書いている時、無知なものでデータをプリントアウトして、それをスキャンして画像として取り込んだりしましてね(苦笑)ですからグラフの色が微妙な感じでしょw

【正規・非正規】労働者の賃上げと待遇改善は当然の話

ネットで見たが、期せずして沖縄の地方紙「琉球新報」と「日経新聞」がそれぞれ非正規雇用の待遇改善の社説を書いている。

<社説>正社員求人27% 非正規雇用に歯止めを - 琉球新報 - 沖縄の新聞、地域のニュース

企業は人手不足の解消を、安く不安定な労働力に頼るのは得策ではない。求職者を正社員として雇用する方が、企業と社会の活力につながるというメリットにもっと目を向けてほしい。国も非正規化に歯止めをかける雇用政策を積極的に打ち出すべきだ。

沖縄労働局の調べによると、県内企業の2015年の正社員求人割合は27・6%で、全国の41・1%を13・5ポイント下回った。一方、15年の月間有効求職者数(月平均)のうち、正社員を希望する人は全体の72・3%を占めている。

企業に注目してほしいのは、沖縄の年齢別の人口構成だ。働き手世代を示す「生産年齢人口」(15~64歳)が全人口に占める割合は、00年の国勢調査から低下し始めている。15年は00年に比べ7・2ポイント減の60・7%。35年後の50年には51・5%まで低下すると予測されている。逆に高齢人口(65歳以上)の割合が高まっている。

このため、働き手世代が子どもとお年寄りを扶養する負担度が重くなり続けている。既に沖縄は、財政と経済成長に影響を及ぼす局面(人口オーナス)に移行しており、これからどんどん深刻化していくと見込まれている。

さらに、働き手世代のうち非正規労働者の割合が増えている。厚生労働省が昨年11月に発表した調査結果によると、パートや契約社員、派遣社員など正社員以外の労働者の割合は40・0%に達した。とりわけ深刻な問題は、35歳から54歳の働き盛りの世代で非正規労働者が増えていることだ。

非正規は年を重ねても給与の上昇は見込めない。低賃金で預金もできない。健康保険や厚生年金に未加入の人も多い。非正規が増えると消費は落ち込み、企業はモノを売りたくても売れず景気が冷え込む。将来が不安で結婚に踏み切れず少子化が一層進む可能性もある。悪循環だ。

(赤字ボールドはブログ管理人による)

沖縄県にも、下記にリンクしたように各種雇用促進奨励助成金が有るにも拘らずこのありさまだ。

賃金が低い→生産性も上がらない→企業の業績売り上げも低迷→賃金が抑えられる→消費が不振→景気低迷、の悪循環はまさにその通りだろう。

次に日経の社説から引用

デフレ脱却を前に進めるために期待されることの一つが、パートなど非正規で働く人たちの賃上げだ。今年の春季労使交渉では非正規社員の待遇改善が例年以上に注目される。その前提となる生産性向上の手立てについて企業の労使は議論を深める必要がある。

総務省の労働力調査によれば非正規で働く人は昨年12月に2038万人に達している。雇用されている人の38%を占める。だが国税庁の調査では2014年1年間に非正規労働者に支払われた給与総額は正社員の12%にとどまる。賃金水準が正規と非正規で大きな開きがあることを示している。

(赤字ボールドはブログ管理人による)

非正規雇用は経験を積み、スキルが上がったとしても給与はそのまま、或いは経済状況如何によっては賃下げもあり得る。さらに契約期間をたてに解雇も簡単に行えるわけだ。正規社員なら賞与などもあることから年収の格差は広がるばかり。【2014年1年間に非正規労働者に支払われた給与総額は正社員の12%にとどまる。】だそうだし。

人件費を「労働コスト」などと称し、削減することだけに血道をあげてきた近視眼経営しかできないニッポン企業。生産年齢人口の減少から人手不足に陥り、慌てて時給を上げたり非正規を正規雇用に移行するだとか、あの手この手のドロナワ対策。まあ、要するに、今までは「雇ってやってるんだ、仕事があるだけありがたく思いな」てことだったんだが。代わりは幾らでもいるとかね。

戦時中に言われた一銭五厘でいくらでもいる、などという思想が抜け切れないのか。

日経の社説は安倍政権肝いりのデフレ脱却を進めるために、という辺りみたいだ。

投資家・経営者側の視点で語ることが多いニッケイが、何を今さらな感があるこのようなことを言い出す理由は、パソ中平蔵が言及したように、日経もトリクルダウンは無いとようやく分かったか(笑)

消費税上げたのが一番の「アホノミクス」だけれども、年金ぶっこんで株価上げても一向に実体経済は上向きになってこない。ニッケイなんかがおっとり刀で、つけ刃みたいな社説を書いたりして。

ところで上記にリンクしたように沖縄県だけじゃなく、事業者は人を雇い入れるときに国や地方からの雇用奨励金や、雇用調整助成金などが各種ある。

しかし、その雇用政策が現状にフィットしていれば待遇などが良くなったりする筈なんだがね。煩雑な申請や手続きを嫌がるのも一因という感じか。

であればせっかくの補助金や助成金も画に描いた餅。

正規雇用を増やしたり、非正規の待遇改善をした企業にはてっとり早く消費税納税額を減額するなどの奨励策をする方が、消費税の食品の軽減率なんかで富裕層にも恩恵を与えるより、よほど有意義な軽減策だと私的には思うが。

消費税撤廃(もしくは3%に戻すか)が持論であることに変わりはないが。

・・と、所得税の累進強化です。